民族要复兴,乡村必振兴。为进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,勐海县勐遮镇曼勐养村充分发挥自身地域优势,在村党总支的带领下,联合水稻种植大户创办合作社,做优做强水稻种植——加工——销售产业链,不断拓宽增收致富路。曼勐养村在西双版纳州2022年度抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建活动中被命名为“产业红旗村”。

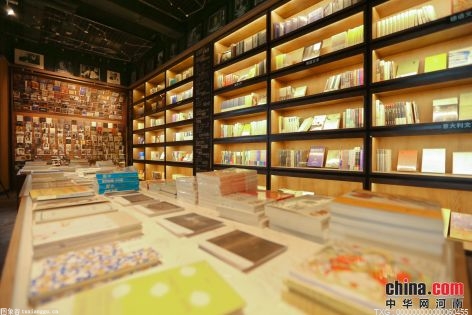

(相关资料图)

(相关资料图)

在曼勐养村一望无际的稻田里,一株株沉甸甸的稻穗随风摇曳,村民们沉浸在丰收的喜悦之中。过去,曼勐养村的水稻种植形不成规模、找不到市场,村民依靠种植水稻获得的收入也十分微薄。直到2011年才扭转了曼勐养村水稻种植的困境。

在曼勐养村党总支的带领下,曼勐养农业专业合作社于2011年6月成立。成立至今,发展带动当地1000余户村民加入,整合土地5500余亩。通过对土地进行统一种植、管理,水稻统一收购、销售,有效解决了水稻种植规模小、升级难、成本高的问题,村民种植水稻的热情也随之高涨。

勐海县曼勐养农业专业合作社种植大户 岩温发:“以前我们没有加入合作社,市场价格乱,有时候销售渠道不稳定,卖了拿不到钱。我们加入合作社12年了,合作社帮我们打通市场,产量也稳定。我种了1220多亩,拿了100多万元。”

种植水稻的规模形成了,水稻产量和质量也要跟得上。为此,合作社成立“农事会”,不定期聘请州、县技术人员和农业专家到田间地头给农民传授水稻种植技术、科学施肥、合理用药等知识。通过“党组织+合作社+基地+农户”的经营管理模式,按照市场需求统一组织选育优质稻种,以进价发放给社员种植,提高社员科学种植水平。采取机械化统一翻耕、统一种植、统一防治、统一收割的方式,增加产量、提高产值。

为了让产业发展得更好,增加产品附加值,延伸产业链,提升产品知名度,合作社从各品种的安全性指标、理化品质指标及食味指标等方面着手,配套科学的管理技术,生产出了口感更好、品质更优、营养更均衡、特色更鲜明的大米产品。依托稻米品质、口感等优势,合作社结合产品定位、消费族群和利润回报,培育创建出“傣坝田园”“水傣乡”等大米品牌。

勐海县曼勐养农业专业合作社负责人 玉儿嫩:“‘傣坝田园’是针对本地市场的大米品牌,学校营养餐、超市、菜市场、粮食批发部这些地方都在销售。售价是每公斤八九块钱,一年的销售额有两三千万元。‘水傣乡’是针对一线市场,就是在北京、上海、广州销售的高端品牌。售价大概在二三十块钱一公斤,一年的销售额有一千多万元。”

产品要生产得好,更要卖得好。合作社在昆明市、大理市、普洱市等省内10个州市设立总销售点,同时创新销售渠道,通过“互联网+”的电商销售模式,进一步打开省外市场。大米的销路畅通了,销量增长了,村民的收入也增加了。目前,有“832”、京东、天猫,微信公众号等网络平台,助推大米销售。

乡村振兴,产业兴旺是核心。从补短板到锻长板,从破难点到出亮点,曼勐养村立足“米”字做文章,不断巩固和增强产业供给优势,让在“滇南粮仓”坝子上的小乡村,经济发展奋跃而上,加速前进。

勐海县曼勐养村党总支书记、村委会主任 岩应胆:“下一步,我们在继续做好大米产业的同时,会把这种模式、成功经验推广到柠檬、蓝莓等新兴产业的发展上,充分调动农户的积极性,实现农民群众增收致富。”

【本台短评】产业振兴是乡村振兴的物质基础。只有产业振兴了,才能增强乡村的吸引力、向心力、凝聚力。曼勐养村坚持以市场为导向,发展乡村特色产业,把产业振兴作为全面推进乡村振兴的有效途径,紧扣水稻产业扩规模增效益的目标,依托资源优势和产业基础,不断调整优化产业布局,推动水稻产业向规模化、集约化、标准化、品牌化方向发展,在强村富民、产业致富的道路上越走越稳。曼勐养村用实际行动说明,产业兴旺是乡村振兴的根本出路,只有紧紧抓住产业兴旺这个牛鼻子,农业才会越来越强,农村才会越来越美,农民才会越来越富。

本台记者 刁卓达 张楠 报道

关键词: